観光地の裏に隠された“もう一つのサンセバスチャン”

スペイン北部、フランス国境にほど近いバスク地方の港町サンセバスチャン。現在は美しいビーチリゾートとして知られているが、この町の歴史をたどると、かつては戦と交易、そして海賊伝説の舞台であったことがわかる。海の向こうには大西洋が広がり、丘の上には要塞ラ・モタ城がそびえている。この城は単なる観光名所ではなく、かつて町を守るための最前線であった。

中世から近世にかけて、サンセバスチャンはバスク沿岸の中でも特に重要な港であった。造船、漁業、交易、軍事のすべてに関わり、スペイン王国の北の海を支える拠点として機能していた。その海ではしばしば、海賊と呼ばれる者たちが現れた。しかしその実態は、単なる無法者ではない。そこには、国家と民の利益が複雑に絡み合う海の政治があった。

“海賊”と呼ばれたが国家に仕えた者たち

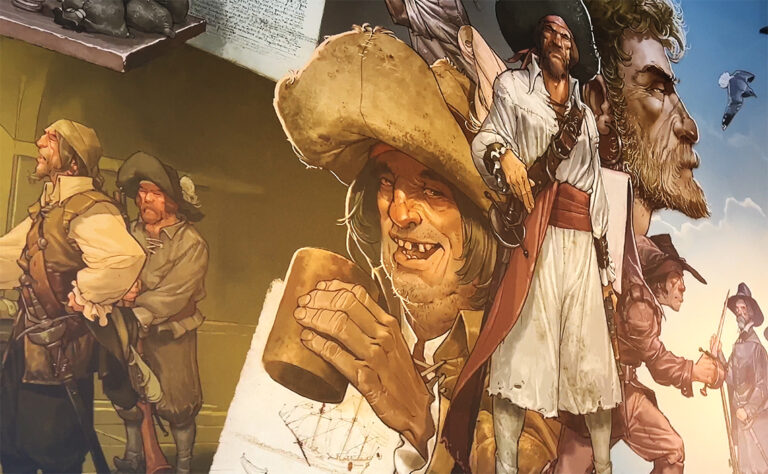

海賊という言葉には、略奪や暴力のイメージがつきまとう。しかし16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパでは、もう少し複雑な事情があった。スペイン、イギリス、フランス、オランダなどの国々は、互いに戦争や植民地競争を繰り返していた。そのなかで登場したのが「私掠船」という存在である。

私掠船とは、国家が正式な許可を与え、敵国の船を攻撃することを認めた民間船のことだ。彼らは国王の発行する勅許状を持ち、敵の船を拿捕して戦利品を国に納め、その一部を自らの収入とした。つまり、国家公認の“合法的な海賊”である。サンセバスチャンの港からも多くの私掠船が出港し、イギリスやフランスの商船を襲撃した記録が残っている。

町の男たちは、戦と交易の間を行き来する生活を送っていた。平時には漁師として働き、戦時には私掠船の乗組員となる。彼らにとって、海は生活の糧であると同時に、戦場でもあった。

バスクの海が育てた超一流の航海士たち

バスク地方の人々は、古くから優れた船大工と航海士として知られていた。堅牢な木造船を造り、荒れたビスケー湾を自在に航行する技術は他地域の船乗りたちからも一目置かれていた。造船には地元産のオーク材が使われ、バスクの造船所はスペイン海軍の重要な供給基地でもあった。

また、航海術の高さも群を抜いていた。星の位置を読み取り、潮流を理解し、風向を読む技術は世代を超えて受け継がれた。バスク人はスペインの大航海時代にも重要な役割を果たしている。コロンブスの航海にもバスク人の船乗りが参加しており、マゼラン艦隊にも彼らの名が記録されている。彼らにとって海は誇りの象徴だった。

北大西洋まで鯨を追った男たち

サンセバスチャンの船乗りたちは、15世紀頃からすでに北大西洋へ進出していた。目的は捕鯨である。バスクの漁師たちはヨーロッパでも最も早く大規模な捕鯨を行った民族といわれる。捕獲した鯨からは油を取り出し、灯火用や加工品として高値で取引された。捕鯨で得た富は町を潤し、造船技術の発展にもつながった。

やがて彼らの航海はさらに遠く、カナダのニューファンドランド沿岸にまで及んだ。スペイン人よりも早く、彼らは大西洋の向こう側の海を知っていたのである。この経験が、後の私掠船活動にも活かされた。航海技術と海上での生存術は、敵船との戦闘でも大きな強みとなった。

丘の上の要塞が語る“戦う港町”の記憶

町を見下ろすモンテ・ウルグルの丘には、ラ・モタ城が築かれている。この城は16世紀に要塞化され、港と町を守るための軍事拠点として使われた。城からは港全体を見渡すことができ、敵の艦隊が接近すればすぐに知らせが届く仕組みになっていた。

サンセバスチャンはフランス国境に近く、しばしば攻撃の標的となった。16世紀にはフランスの海賊船団がバスク沿岸を襲い、町の倉庫や造船所を焼き払う事件が相次いだ。町の人々はラ・モタ城に避難し、武器を手にとって戦ったと伝えられている。このような緊張の日々が続く中、町は次第に要塞都市としての性格を強めていった。

国境の海で繰り広げられた報復と略奪

17世紀から18世紀にかけて、スペインとフランスは断続的に戦争状態にあった。サンセバスチャンの港はそのたびに重要な軍港となり、同時に攻撃の標的にもなった。フランスの私掠船、いわゆるコルセールたちは、サンセバスチャンやパサイアの船を襲撃し、積荷を奪っていった。

一方、サンセバスチャンの船乗りたちも負けてはいなかった。スペイン王室から許可を得て、フランスやイギリスの商船を報復的に襲撃した。海上ではしばしば双方の私掠船が遭遇し、激しい砲撃戦を繰り広げたという。記録によると、1690年代にはバスク沿岸だけで数十隻の私掠船が活動していた。

この時代、海賊と私掠船の境界はあいまいであった。戦時には英雄と呼ばれ、平時には無法者とみなされることもあった。国家が発行する許可証の有無が、彼らを合法か犯罪者かに分けていたにすぎない。

富と密輸が交錯する“裏の港町”

サンセバスチャンの港は交易の中心でもあった。塩、木材、ワイン、鉄などが取引され、ヨーロッパ各地の商人が集まった。だがその繁栄の裏では、密輸も盛んに行われていた。関税を逃れるために、夜のうちに荷を下ろし、税関を通さずに取引する商人が多かった。

町の周辺には密輸品を隠す洞窟や倉庫があり、今も一部は観光ルートとして残っている。海賊や私掠船だけでなく、こうした密輸活動もまた「海の町サンセバスチャン」を形づくった要素の一つである。住民にとって、海は法律よりも先に生活を決める現実だった。

解放のはずが地獄に変わった1813年の惨劇

1813年、サンセバスチャンは大きな悲劇に見舞われた。ナポレオン戦争の最中、イギリス軍とポルトガル軍がフランス軍を追って町を包囲し、激しい戦闘が行われた。最終的に町は解放されたが、その直後、連合軍の兵士たちが略奪と放火を行い、町の大部分が焼失した。

この事件は「サンセバスチャンの焼失」として記録に残り、住民の心に深い傷を残した。町は再建までに長い年月を要した。

この時代にはすでに海賊活動は衰退していたが、町の人々の記憶には「海と戦と略奪」の記憶が濃く残っていた。それが後の世に「この町には昔、海賊がいた」という伝承となって語り継がれたのだ。

“合法的な海賊”が築いたスペインの海の力

スペインは大航海時代を通じて世界の海を支配した国である。しかしその支えとなったのは、マドリードの官僚でもセビリアの商人でもなく、実際に海に出た地方の船乗りたちだった。バスクの港町サンセバスチャンも、その一翼を担った。国家の方針と町の生業が結びついた結果、私掠船という制度が生まれ、海賊伝説が形成された。

サンセバスチャンの船乗りたちは、王の命令よりも潮の流れに従って生きた。彼らの行動は時に国家を富ませ、時に法律を超えた。だがそれは、生きるための現実だった。海の前では、法も国境も揺らぐ。

海の記憶が今も残る町

今日、サンセバスチャンを訪れると、海賊の面影を直接見ることは難しい。だが旧市街の石畳を歩き、港の古い倉庫を見上げると、かつての船乗りたちの姿を想像することができる。港の資料館には私掠船の許可証や古地図が展示され、当時の活動を伝えている。

町の人々にとって、海賊伝説は単なる観光の話題ではない。それは、海とともに生きてきた自分たちの歴史を象徴する物語なのだ。

「昔この町には海賊がいた」と語り継がれるその言葉の裏には、貧困、戦争、航海、そして誇りがある。サンセバスチャンの海は、今も穏やかに波を打ちながら、静かにその記憶を抱えている。