国境という概念を超えた文化圏

バスク地方は、スペイン北部とフランス南西部にまたがる地域である。ピレネー山脈の西端に位置し、ビスケー湾に面したこの土地には、約300万人のバスク人が暮らしている。彼らは独自の言語や文化を守り続け、スペインやフランスとは異なるアイデンティティを持っている。

孤立した言語が語る民族の歴史

バスク語は言語学者たちを悩ませ続けてきた。ヨーロッパの他のどの言語とも系統関係が見つからず、「孤立した言語」と呼ばれている。スペイン語やフランス語がインド・ヨーロッパ語族に属するのに対し、バスク語はそのどれにも属さない。ローマ帝国が侵攻する以前から存在していたとされ、ヨーロッパ最古の言語の一つと考えられている。現在でも約70万人が日常的に使用しており、道路標識や公共施設では二言語表記が当たり前となっている。

中世の特権から自治政府の誕生へ

バスク地方の歴史は自治と独立への闘争の歴史でもある。中世には一定の自治権を享受していたが、近代国家の成立とともにその権利は制限されていった。特にスペイン内戦後のフランコ独裁政権下では、バスク語の使用が禁止され、文化的弾圧を受けた。この時期、多くのバスク人は自分たちの言語を密かに家庭で伝え続けた。1970年代には武装組織ETAが独立運動を展開したが、2011年に武装闘争の終結を宣言。現在、スペイン側のバスク自治州は高度な自治権を獲得し、独自の警察組織や教育制度を持っている。

美食の聖地として

バスク地方は世界屈指の美食地域として知られる。人口当たりのミシュラン星付きレストラン数は世界最高レベルだ。特にサン・セバスチャンは「美食の都」と呼ばれ、ピンチョスと呼ばれる小皿料理の文化が根付いている。バルを何軒もはしごしながら、ワインとともに様々なピンチョスを楽しむのが伝統的なスタイルである。また、男性だけの美食クラブ「ソシエダ」の存在も興味深い。19世紀から続くこの会員制クラブでは、メンバーが自ら料理を作り、レシピを競い合う文化がある。

バスク地方の知っておくべきトピック

- バスク料理 (Cuisine Basque):世界的に評価される美食の地。特にサン・セバスチャンのミシュラン星獲得レストランの多さは有名。

- フランシスコ・ザビエル (Francisco de Javier):イエズス会の創始者の一人で、キリスト教の布教活動家として日本を含むアジアに多大な影響を与えた。ナバラ王国(バスク地方の一部)出身。

- バスク語 (Euskara):ヨーロッパでも数少ない、系統不明の孤立した言語。その古代性が世界的に注目されている。

- ビルバオのグッゲンハイム美術館:フランク・ゲーリー設計の斬新な建築で、ビルバオを産業都市から文化都市へ変貌させたことで世界的に有名。

- ピンチョス (Pintxos):タパスに似たバスク地方の軽食。特にサン・セバスチャンやビルバオの旧市街のバルで提供されるものは芸術的なレベル。

- チェ・ゲバラ (Ernesto “Che” Guevara) の祖先:革命家自身はアルゼンチン生まれですが、ゲバラの父方の祖先はバスク地方(ギプスコア県)の貴族で、その名前もバスクに由来する。

- イエズス会 (Society of Jesus):創設者の一人、イグナチオ・デ・ロヨラはバスク地方(ギプスコア県)出身であり、その国際的な影響力は計り知れない。

- クリストバル・バレンシアガ (Cristóbal Balenciaga):20世紀を代表するファッションデザイナー。バスク地方(ゲタリア)出身で、「クチュリエの王」と呼ばれた。

- 民族衣装/ベレー帽 (Txapela/Béret):バスク地方で伝統的に着用されてきた平たい円形の帽子。ベレー帽の原型の一つとされ、フランス側のバスク地方でも有名。

- パンプローナの牛追い祭り:ナバラ州(伝統的なバスク地方の一部)の州都パンプローナで毎年7月に開催される「サン・フェルミン祭」の中の行事で、世界的に有名。

- サン・セバスチャンの国際映画祭:スペインで最も権威ある国際映画祭の一つで、カンヌ、ベルリン、ヴェネツィアに次ぐ重要な映画祭として国際的に認知されている。

- バスクチーズケーキ (Tarta de Queso):サン・セバスチャンの老舗店「ラ・ヴィーニャ」が発祥とされる、焦げ目が特徴の濃厚なチーズケーキ。近年世界的なブームになっている。

バイヨンヌ(フランス)にあるバスク・バイヨンヌ歴史博物館へ行ってみた

バスク・バイヨンヌ歴史博物館

一九二四年に開館したこの博物館は、フランス最大級のバスク文化の殿堂である。バスク人はルーツの分からない謎の民族であり、彼らの言葉はインド・ヨーロッパ諸語とは異なる系統不明の言語とされている。この独特な文化を持つ人々の歴史を今に伝えるのが、この博物館の使命だ。

19世紀に設立されたこの博物館は、智慧と情熱によって築かれた。もともとは市立図書館の一部として始まり、やがてバスクの歴史を守る拠点へと成長した。建物そのものが歴史的遺産であり、かつては貴族の邸宅だった。

なんと日本語のガイドブックあり。

バスク人は、ピレネー山脈の西側でローマ時代以前から定住していた民族の子孫で、山脈周辺に定住していた「先住ヨーロッパ人」の末裔という説もある。

中世の司教たちは「バスク人はノアの箱舟の時代からここにいた」と信じていたという逸話もあり、地元では「バスク人は神がこの地に最初に置いた民」と語られている。

家具がいくつも展示してあった。地域の生活文化を伝える要素として展示されているだけで、特に家具で有名なわけではない。

バスクは、スペインとフランスという二つの国にまたがるため、国境に縛られない文化が育った。密輸(コンタバンド)や海運、捕鯨、探検など、境界を越える行為が誇りでもあった。

16世紀にはバスクの船乗りたちはすでにカナダ沿岸まで捕鯨に出ており、現地の先住民と交流していた。彼らの作った“世界最初の国際捕鯨基地”の遺跡が、いまもカナダ・ニューファンドランドに残っている。

ドラゴンの船首像。

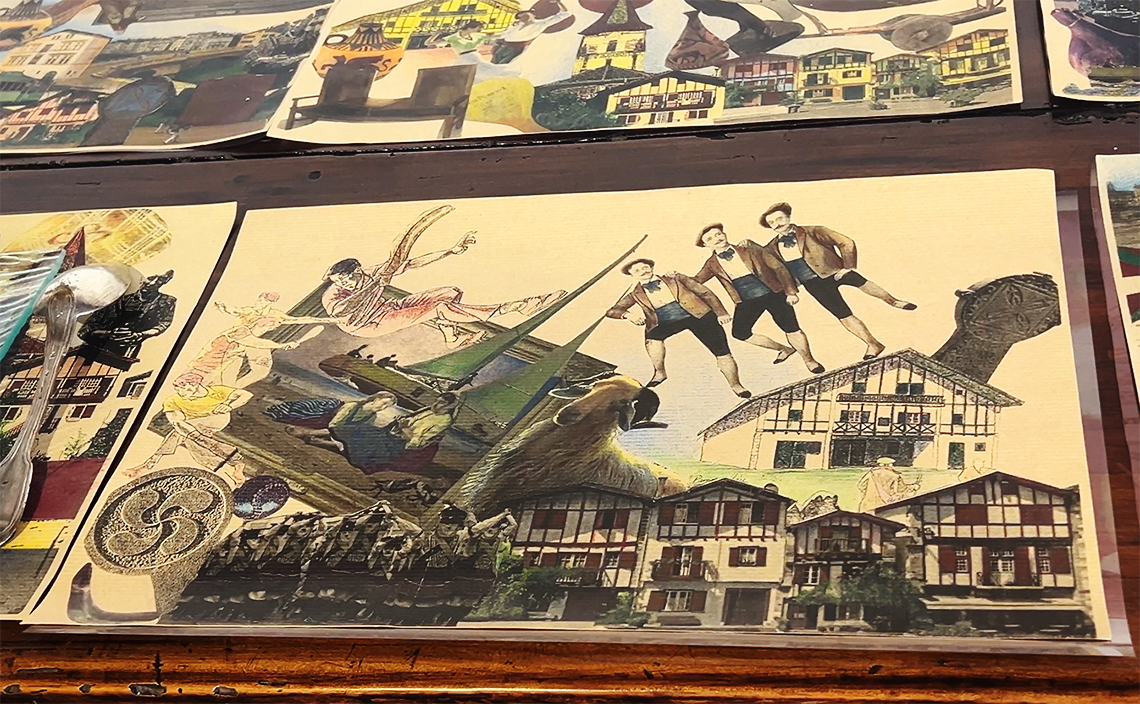

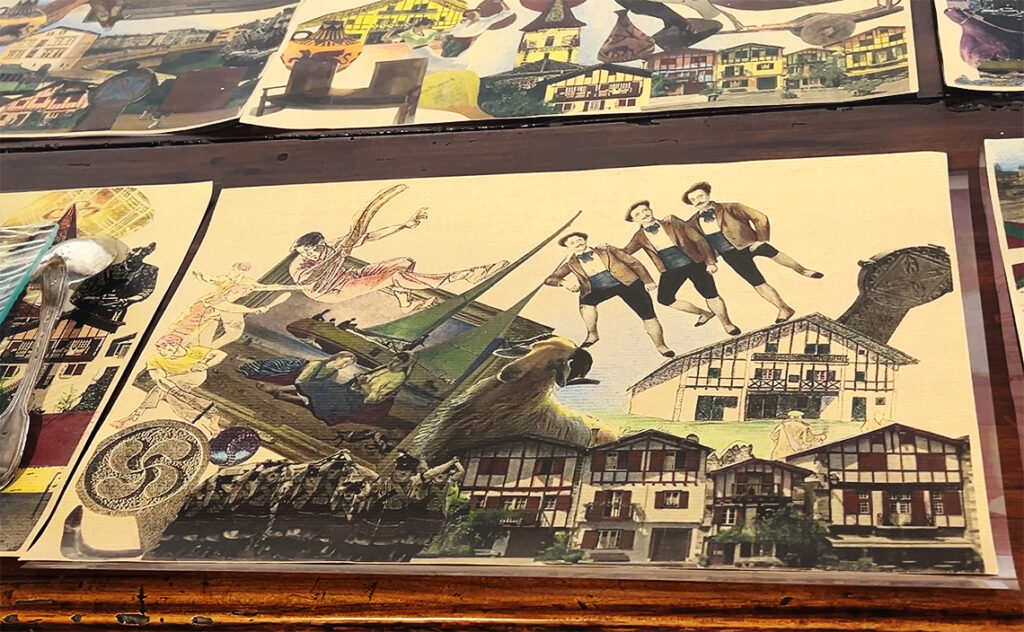

昔使用されていた、バスク地方の伝統製品の宣伝ポスター。

バスク地方の政治的、文化的アイデンティティに関連する掲示物コーナー。現代のバスク文化の闘争と発展に関するものも扱っている。

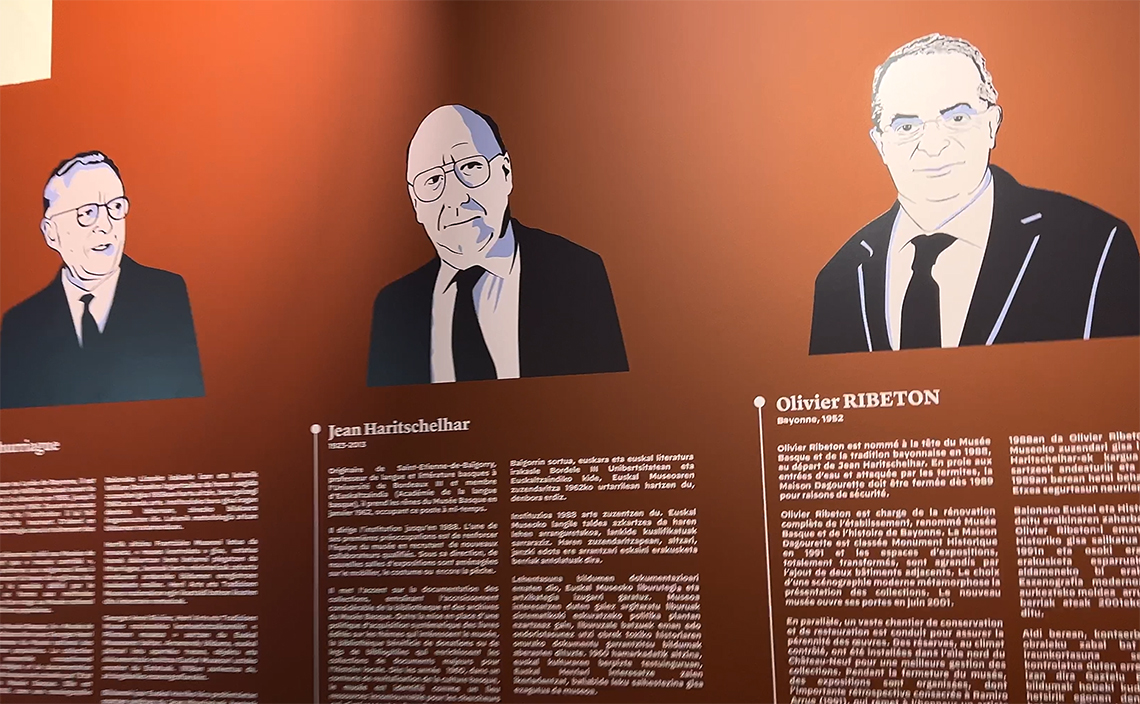

バスク博物館やバスク地方の文化、学術に貢献した重要な人物を紹介するパネル。

バスク地方の伝統的な演劇で使われる悪魔のキャラクター。