バスク文化と歴史が交差する古都

フランス南西部のバイヨンヌは、アドゥール川とニーヴ川の合流点に築かれた港町で、バスク文化の中心地。

古代ローマの駐屯地から港町へ発展し、中世にはイングランドの支配下に置かれた歴史もある。百年戦争やヴァイキング襲来の舞台にもなり、銃剣「バヨネット」の語源ともなった。

16世紀にスペインから追われたユダヤ人がチョコレート作りを伝え、ここがフランスにおけるチョコ文化の出発点となったという裏話がある。

生ハムの名産地でもあり、塩気と歴史がこの町を支えてきた。

「Bayonne」の読み方は「バイヨンヌ」?「ビヨンヌ」?

フランス語の正確な発音に基づくと、「ビヨンヌ」の方が原音に近いと感じられるが、現在の日本の一般的な慣用や地名表記においては、「バイヨンヌ」が広く定着し、標準的な表記として使用されている。

ちなみに「ビヨンセ(Beyonce)」は「Be」。

サンセバスチャンの滞在先から出発

8月だというのに、非常に過ごしやすい気候だ。

まずは最寄りのバス停からサンセバスチャンバスターミナルへ移動。

前のドアから乗り、降車時に「次で停まります」と知らせるボタンを押すシステムは、日本人には馴染み深く、言葉が分からなくても安心して利用できる大きなポイント。

スペインからフランスまで陸路で国境を越えるのはこれが2度目。前回は、ピレネー山脈の東側の端っこから越えた。

今回は西側の端っこから越える。

まずはフランスのビアリッツ駅(Gare de Biarrits)にバスで移動。

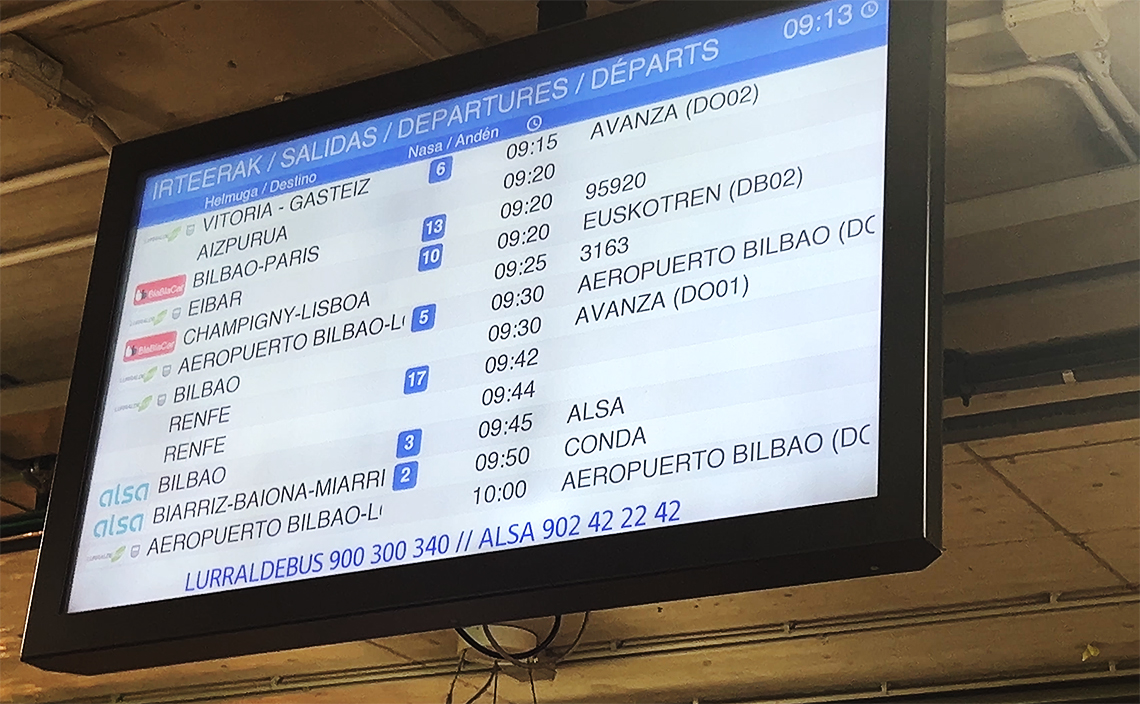

時刻表には、スペイン語とバスク語とフランス語で表記されている。

ターミナル売店では、モバイル用スピーカーが大量に売られていた。おそらく、街一番の品揃え。

スマホアクセサリーの自販機もある。

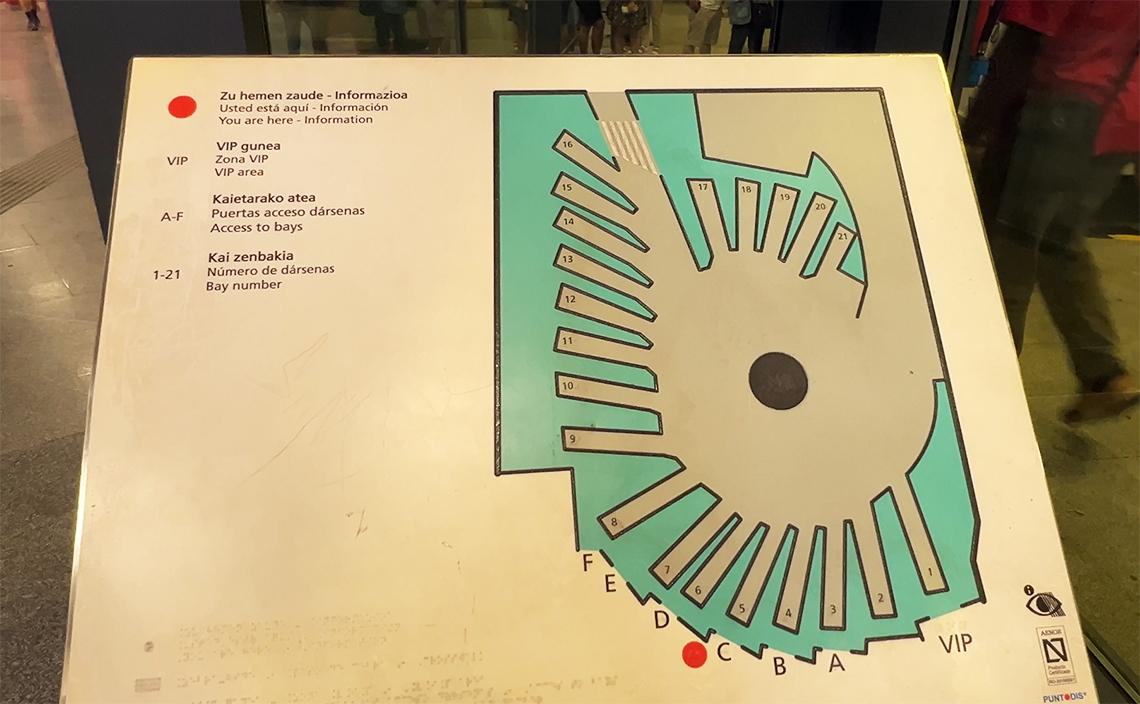

ターミナルの案内図は、かなりあっさり。分かりやすいのか分かりにくいの分わからない。

日本のバスと比較すると、かなりゆったりめ。

ピレネー山脈の端っこを通ってフランスへ向かう。Googleマップを見ながら国境を体感したかったのだが、 ピレネー山脈が邪魔をしてWi-Fiが入らず断念。

ピレネー山脈の国立公園への行き方を色々調べたが、公共交通機関で行くには無理があることが分かったので断念した。いつか必ず行ってみたい。

1時間ほどでビアリッツ駅(Gare de Biarrits)に到着。

「Biarriz(ビアリッツ)」は、後にナポレオン3世の皇后ウジェニーがこの地を愛し、宮殿を建てたことで、一躍ヨーロッパの高級リゾート地として変貌した。大西洋に面した豪華なビーチが有名だ。

佇まいがシンプルで、いかにもフランス側に来た感じが醸し出される駅舎。

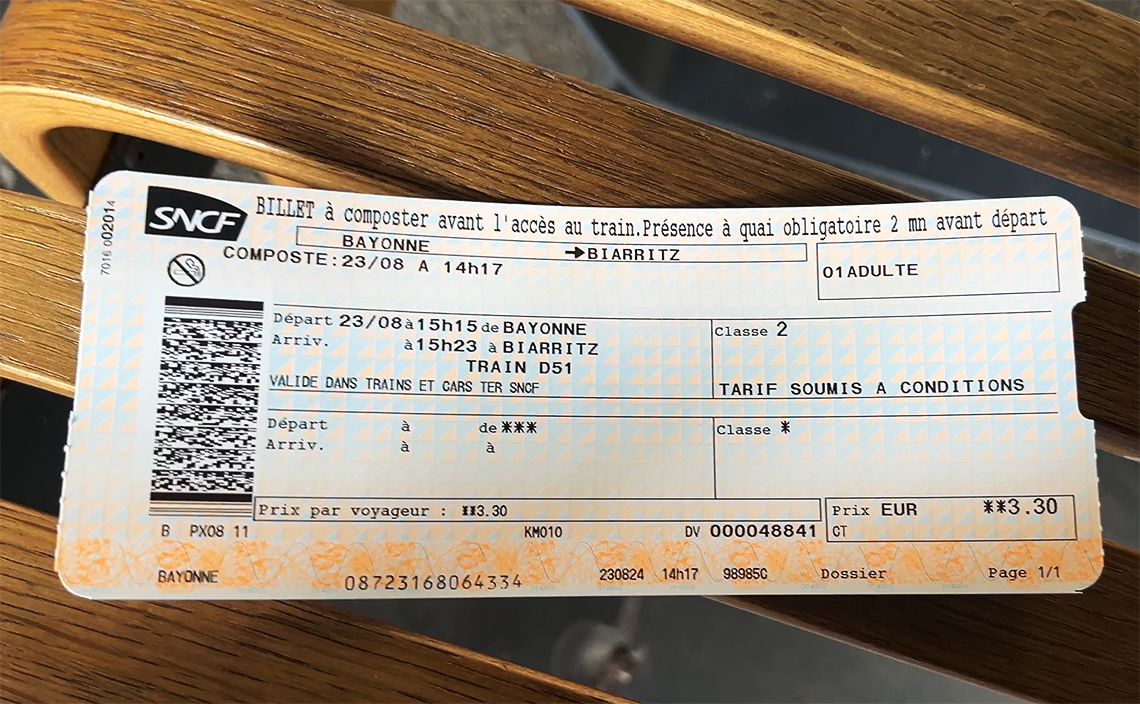

次はビアリッツ(Gare de Biarrits)駅からバイヨンヌ駅へ電車で移動。

知らない街にバスや電車で移動するのは、私にとってはかなりの冒険で楽しい。ワクワクする。

ゴミの分別は「燃えるごみ」「その他」の2パターン。

いかにも田舎の駅といった感じで人も少なく、静かに時が流れる。天気も良く気分がいい。

日本の東海道線沿線にありそうな風景を見つめながら電車を待つ。

新しめの車両で、豪華な車内。

バイヨンヌ駅に到着。駅構内は座るスペースが少なく無駄に広い。

トイレに行きたかったが、いくら案内図の方向に向かってもわからず諦めた。

構内とは違い外観は歴史ある趣で、中は近代的に改装されている。

駅舎自体は歴史があり、パリのリヨン駅にインスパイアされたと言われている。

駅周辺は人通りがまばらで、いかにもフランスの田舎街といった感じ。

駅は歴史的なサンテスプリ地区にあり、そこから橋(サンテスプリ橋など)を渡ると、ニーヴ川とアドゥール川に挟まれたバイヨンヌの主要な旧市街(グラン・バイヨンヌやプティ・バイヨンヌ)へ行くことがでる。

観光の中心地へは徒歩で移動することに。

サン=テスプリ橋(Pont Saint-Esprit) は、アドル川(Adour)を跨ぐ歴史ある橋で、街の中心部とサン=テスプリ地区(右岸側)を結ぶ重要な架橋。

最初の架橋は 12世紀ごろ(およそ1150年あたり)に木造で建設され、現在の石造アーチ橋は1849年に完成 したもの。

エメラルドグリーンのアドゥール川。

アドゥール川はピレネー山脈から大西洋に注ぐ川であり、上流の地質的要因(石灰岩など)と、水中の状態、そして光の条件が複合的に作用し、バイヨンヌ付近で独特のエメラルドグリーンを作り出していると考えられている。

サン=テスプリ橋の麓には突然派手なメリーゴーランド。フランスは至る所でこのような派手派手メリーゴーランドに出くわす事がある。日本人にとっては突然この派手な乗り物が出現するのは違和感がある。

メリーゴーランドの乗り物は馬だけでなく豚もいる。

アドゥール川を越えると、一気に観光地の雰囲気に。おしゃれなワクワクする店がたくさん並ぶ。

旧市街の典型的な白い漆喰(しっくい)塗りのファサード(正面壁)が特徴的な建物が並ぶ。

裏通りはおしゃれ&治安良し。

マレンゴ橋。

橋の名前は、ナポレオンが1800年にイタリアでオーストリア軍に対して勝利を収めたマレンゴの戦いに由来。

ニーヴ川は、両岸にカラフルな伝統的なバスク様式の家々が並び、非常に絵になる景色が広がっている。

ポール・ド・カステ通り(Rue Port de Castets)とポール・ヌフ通り(Rue Port Neuf)が主要な通りで、観光客向けのショッピングや飲食店が集中している。

突然軍ものショップが現れた。

バイヨンヌ・サント・マリー大聖堂。スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラへ向かう巡礼路の一つである「フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」の構成遺産として、世界遺産に登録されている。

大聖堂は13世紀から14世紀にかけて建設された。元々はロマネスク様式で建てられていたが、13世紀に火災で焼失した後、現在のゴシック様式で再建された。

細部に至るまで精緻な石の彫刻が施されおり、街のどこからでも見える高さ85メートルの二つの尖塔がシンボルマークとなっている。

バイヨンヌ植物園(Jardin Botanique de Bayonne)。

旧市街を囲む歴史的な城壁(ランパート)の上という珍しい場所に造られている。

バイヨンヌ植物園には、日本の庭園様式を取り入れたデザインのエリアも(一応)ある。

排水溝???

屋内マーケットの「Carreau des Halles 」。市場とフードコートが合体したような観光客向け施設といった感じ。

テイクアウトのお惣菜が豊富にあり、滞在先の側にあったら毎日通いたい。

ニョッキやラビオリの種類も豊富。

オープンテラスは大胆に通りに出ている。

閑静な広場に出てしまったと思ったら、バスク・ペロタというボールを壁に打ちつけ合うスポーツの競技場だった。

バスク地方のシンボルカラー「白と赤」を組み合わせた伝統的な建物。

南フランスやスペインの暑さ対策として一般的な木製のルーバー(鎧戸)が付いている。

どこかで食事したい気持ちはあったが、メニューがフランス語&筆記体&手書きのため全く読めない。ショーケースも特にないのであきらめた。

駅構内のコンビニと併設しているカフェで、カップケーキとエスプレッソで腹ごしらえ。

バイヨンヌ駅の窓口でまでの切符を購入。帰りのルートも行きと同じバイヨンヌ駅ー【電車】ービアリッツ駅ー【バス】ーサンセバスチャン駅。

練習電車は全く来なく、歩。のひとり。旅の人が遅れていることを教えてくれた。一人旅同士でそういう情報交換するのが通例のようだ。なので、私もほかの人に教えることにしている。

電車を待っている間に、タンク貨車を見ることができた。

今は使われていない車両を眺めながらのんびりと電車を待つ。

一時間ほど遅れて電車が到着。SNCFはは昆虫のような顔をしている。

スペインの鉄道 renfeに比べると、スランスの鉄道SNCFは幅が狭い。

来たときは気づかなかったが、駅のそばには空港があった。

バスターミナルには沢山の長距離バスが停車していたが、目的のバスの乗り場が分からず色々な人に聞きまくった。それを見ていた旅行者が「サンセバスチャン行きはこれだよ」と教えてくれた。

長距離バスでサンセバスチャンへ。暫く見ることが無いフランスの田舎町を車窓から堪能する。